Bremen setzt um: Hintergrund zur Umsetzung der Istanbul-Konvention im Land Bremen

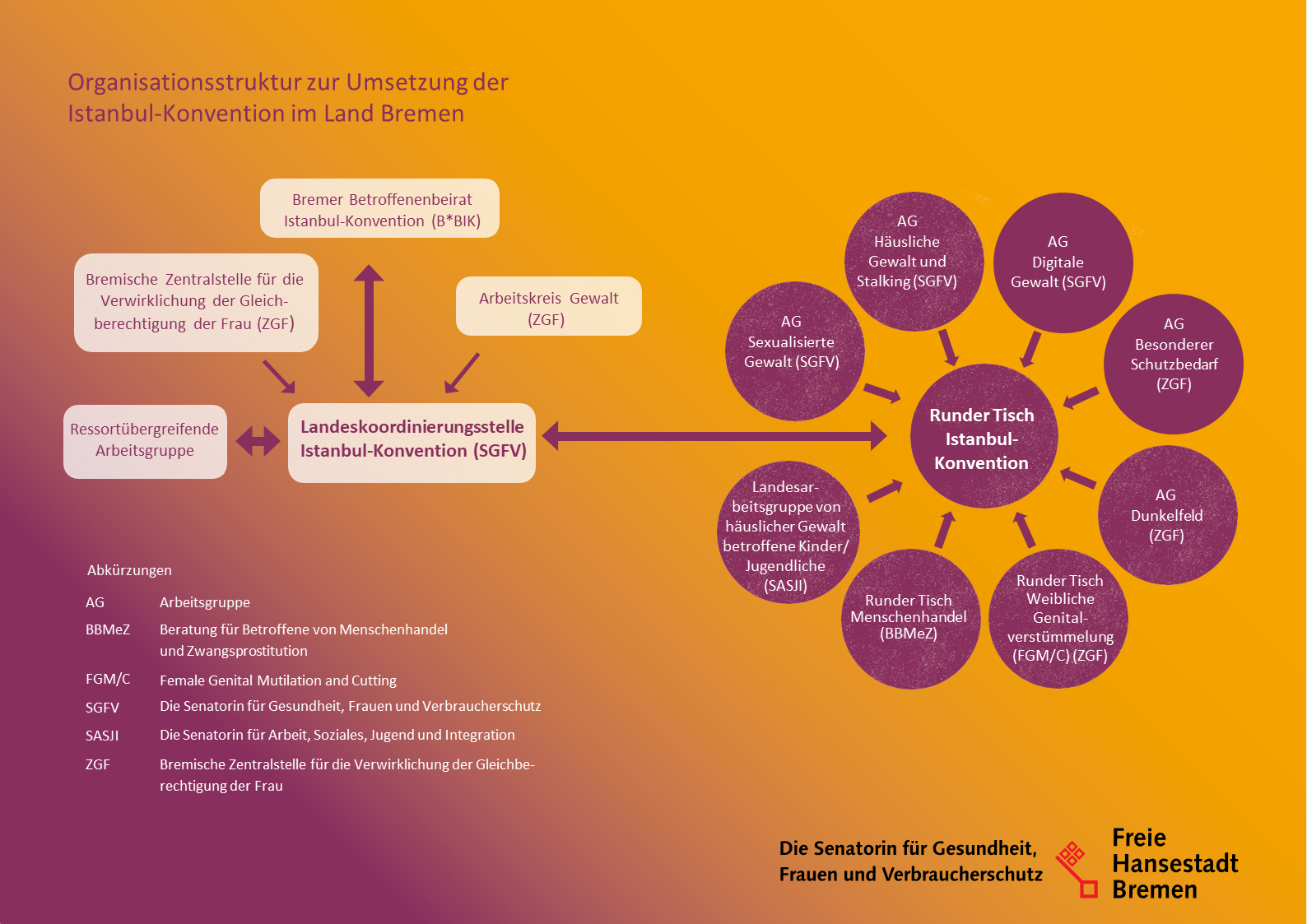

Die komplexe Organisationsstruktur zur Umsetzung der Istanbul-Konvention im Land Bremen sichert, dass Zivilgesellschaft, Betroffene mit ihrem Erfahrungswissen und Fachwissen, Fachleute aus allen Ressorts, das Schutz- und Hilfesystem, Verbände, Verwaltung und Politik als Akteurinnen und Akteure mit einbezogen sind. Damit setzt Bremen eine Anforderung aus der Istanbul-Konvention um.

Für die Umsetzung des Landesaktionsplans wurde von der Landeskoordinierungsstelle und der ZGF eine Arbeits- und Organisationsstruktur

entwickelt. Diese soll dafür sorgen, dass in die Erarbeitungs- und Entscheidungsprozesse möglichst viele unterschiedliche Akteur:innen einbezogen und Transparenz gewährleistet wird:

Die Landeskoordinierungsstelle Istanbul-Konvention koordiniert diese Organisationsstruktur: Dabei handelt es sich einerseits um Arbeitsgruppen zu

besonders relevanten gewaltspezifischen Themen, deren Ergebnisse kontinuierlich in den Prozess der Umsetzung einfließen sollen.

Andererseits sind die in den unterschiedlichen Senatsressorts beauftragten Fachreferate über die Ressortübergreifende Arbeitsgruppe einbezogen, die auf Verwaltungsebene die Umsetzung der Maßnahmen begleiten bzw. verantworten.

Die ZGF agiert als kritische Kontrollinstanz und trägt gleichzeitig die Verantwortung für eine Vielzahl von Arbeitsgruppen und Maßnahmen des Landesaktionsplans.

Die Zivilgesellschaft ist über den Arbeitskreis „Gewalt gegen Frauen und Mädchen“ der ZGF beteiligt.

Das Einbringen der Betroffenenperspektive ist Aufgabe des Betroffenenbeirats Istanbul-Konvention (B*BIK).

Der Runde Tisch, zusammengesetzt aus repräsentativen Vertreter:innen aller genannten Instanzen, sichtet und bewertet den Gesamtprozess der Umsetzung des Landesaktionsplans.

Der Weg zur Umsetzung der Istanbul-Konvention im Land Bremen

1. Die Bürgerschaft (Landtag) stellt fest:

a) Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist eine Menschenrechtsverletzung. Mit dem Inkrafttreten der Istanbul-Konvention am 1. Februar 2018 ist auch Bremen verpflichtet, umfassende Maßnahmen zum Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt zu ergreifen und eine bedarfsgerechte Frauenhilfeinfrastruktur zu gewährleisten.

b) Mit einem Landesaktionsplan würde Bremen über eine umfassende Gesamtstrategie verfügen. Dies bildet die Grundlage für die fortwährende Weiterentwicklung der Frauenhilfeinfrastruktur, insbesondere im Hinblick auf bestehende Versorgungsprobleme.

2. Die Bürgerschaft (Landtag) fordert den Senat auf:

a) einen Landesaktionsplan im Sinne einer konsequenten Umsetzung der Istanbul-Konvention zu entwickeln und umzusetzen;

b) zu prüfen, ob, inwieweit und in welcher Form eine unabhängige Koordinierungs- und Monitoringstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention in Bremen eingerichtet werden sollte;

c) Maßnahmen zu ergreifen, die insbesondere die barrierefreie Zugänglichkeit der Frauenhilfeinfrastruktur und Informationen zu Gewaltschutz und Gewaltprävention sowie den Gewaltschutz in Einrichtungen der Behindertenhilfe gewährleisten;

d) zu prüfen, ob und inwieweit eine vertrauliche rechtsmedizinische Spurensicherung für Opfer von häuslicher und Beziehungsgewalt ermöglicht werden könnte und gegebenenfalls ein entsprechendes inhaltliches und finanzielles Konzept zu erarbeiten;

e) der Bürgerschaft (Landtag) regelmäßig über den Stand der Umsetzung der Istanbul-Konvention in Bremen zu berichten.

Aufgaben der Länder und Kommunen

Darüber hinaus fallen Bildungsthemen (geschlechtsbezogene Gewalt und Gleichstellung), Fortbildungen für Beamt*innen und Angestellte, Strafverfolgung, Angebote für Täter*innen, Unterstützung von Opfern von geschlechtsbezogener Gewalt in Gerichtsverfahren, anonyme Spurensicherung, Bewerbung von Hilfsangeboten in die Zuständigkeit von Ländern ggf. auch Kommunen.

Umsetzung im Land Bremen

Auf der Grundlage der Vorgaben der IK, des Bürgerschaftsbeschlusses zur Umsetzung, des Koalitionsvertrages sowie der bisher geleisteten Arbeit nehmen Ende 2020 themenbezogene Arbeitsgruppen ihre Arbeit zur Erstellung eines Aktionsplans auf. Die Gesamtsteuerung verantworten die Stabsstelle Frauenpolitik der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz in Zusammenarbeit mit der "Bremischen Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau" (ZGF). Dazu wurde eine geschaffene Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention im Land Bremen geschaffen.

Die Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau (ZGF) hat darüber hinaus als Landesbehörde den gesetzlichen Auftrag, im Lande Bremen darüber zu wachen und darauf hinzuwirken, dass das verfassungsrechtliche Gebot der Gleichberechtigung der Frau erfüllt wird. Der Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt ist ein Schwerpunkt der Arbeit.

Diese Arbeitsgruppen erarbeiteten den Bremer Landesaktionsplan zur Umsetzung der Istanbul-Konvention:

Ein Runder Tisch mit ausgewählten Institutionen aus Verwaltung und Zivilgesellschaft wird in der Mitte des Prozesses und am Ende die Ergebnisse und Vorschläge der AGs bewerten.

Häusliche Gewalt“ zielt auf Macht und Kontrolle und erzeugt eine komplexe Bedrohung und demütigende Gesamtsituation für die betroffenen Frauen. Permanentes Bedrohungsgefühl, Isolation und Kontrollverlust sind Folgen vor allem langanhaltender körperlicher, sexueller psychischer Gewalt. Gewalt dort zu erleben, wo Vertrauen nötig ist und erwartet wird, Menschen sich sehr nahe sind, ist extrem belastend. Die Notwendigkeit der Veröffentlichung privater Dinge erschweren Hilfe zu suchen. Bedrohungen hören auch nach einer Trennung oft nicht auf. Maßnahmen erfordern deshalb eine hohe Sensibilität und Achtsamkeit. Häusliche Gewalt ist Kernthema der Istanbul-Konvention des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (IK).

Repräsentative Studien des Bundes und der EU zeigen: etwa jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner. Nach Zahlen des Bundeskriminalamtes (2018) waren mehr als 80% der erfassten Opfer von Partnerschaftsgewalt weiblich. In Bremen bildet sich die Relevanz des Themas in den Fällen der Polizei und der Gerichte, in ausgelasteten Beratungsstellen sowie in vollen Frauenhäusern ab. Das Thema ist rechtlich im Sinne der IK geregelt. Es wird fachlich und strukturell umfassend bearbeitet, bei den Trägern von Angeboten, auf Bundes- und Länderebene, in der Forschung. Im Land Bremen gibt es ein breit aufgestelltes Hilfesystem. Allerdings beziehen sie sich nicht hinreichend aufeinander: viele Akteure sind noch kein System. Offene Aufgaben bestehen zudem in der konkreten Praxis der Umsetzung.

Stalking bzw. Nachstellung hat viele Formen, Stalking bildet sich als ein absichtliches und systematisches, wiederholtes und oft länger andauerndes Attackieren zumeist aus unterschiedlichen Belästigungen, Übergriffen und Gewalttaten aus. Dazu gehören das Auflauern vor der Wohnung oder auf der Arbeit, ständiges Verfolgen und überraschende Nachstellungen, permanente Anrufe, SMS und „CyberStalking“, digitale Gewalt. Das Internet, digitale Medien, digitale Überwachungstechniken werden zu Stalking-Handlungen genutzt. Stalking ist oft nicht auf Formen der Nachstellung beschränkt, Stalker fügen ihren Opfern auch körperliche und sexualisierte Gewalt zu. Stalking kann Monate bis hin zu mehreren Jahren dauern. Betroffen sind größtenteils Frauen, über 80% aller Stalking-Opfer sind weiblich. Die Nachstellungen sollen ein grundlegendes Gefühl von Bedrohung erzeugen, die Lebensqualität und den Alltag der betroffenen Frauen einschränken und sie über Gefühle von Ohnmacht und Ausgeliefertsein dominieren. Die meisten Stalker sind ehemalige Beziehungspartner oder Freunde, aber auch Arbeitskollegen, Familienmitglieder oder flüchtige Bekannte. In 75% der Fälle kennen die Betroffenen die stalkende Person.

Stalking ist zu großen Teilen der Häuslichen Gewalt zuzurechnen. Frauen die von häuslicher Gewalt und Stalking betroffen sind müssen mit Spyware auf ihrem Smartphone rechnen. Mit solchen Spy-Apps kann von Gesprächsprotokollen bis zum jeweiligen Standort alles übermitteln werden. Die Umfrage des Bundesverbandes der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Deutschland, bff zeigt, dass Spy-Apps die Gewaltdynamiken von Häuslicher Gewalt ergänzen und erweitern und ein Neudenken von Datenschutz und Sicherheitsplanung erfordern. Die Publikation „Gewalt im Internet gegen Frauen und Mädchen“ des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen (EIGE) verweist auf die Kenntnis der schwerwiegenden Folgen von Gewalt in nahen Beziehungen (Häusliche Gewalt). Deren gesundheitliche Folgen fasst der aktuelle Gesundheitsfrauenbericht des RKI zusammen.

Repräsentative Studien zeigen: jede 7. Frau in Deutschland erlebt im Lauf ihres Lebens strafrechtlich relevante sexualisierte Gewalt. 60% aller Frauen haben sexuelle Belästigung erlebt, Frauen mit Behinderung besonders häufig, vielfach in betreuten Einrichtungen. Die Täter sind fast immer männlich. Insbesondere bei sexueller Gewalt gegen Kinder/sexuellem Missbrauch und Vergewaltigungen stammen sie meist aus dem sozialen Umfeld. Die meisten sexuellen Übergriffe finden am Arbeitsplatz oder in der Wohnung statt, ein wichtiges Thema ist sexuelle Gewalt durch aktuelle oder ehemalige Partner (Häusliche Gewalt). Kriminologische Studien gehen davon aus, dass bei sexueller Beziehungsgewalt die Dunkelziffer besonders hoch ist, weil Straftaten nicht angezeigt werden Von den im Jahr 2012 in Bremen eröffneten Strafverfahren wegen Vergewaltigung kamen 13,5 Prozent zur Anklage (IPOS-Studie 2015). Bei einer Auswertung für den Zeitraum Juli 2016 bis April 2017 wurden von 100 Verfahren wegen sexueller Nötigung oder Vergewaltigung acht zur Anklage gebracht, die übrigen wurden eingestellt.

Die Istanbul-Konvention (IK) thematisiert über die allgemeinen Vorgaben für alle Gewaltformen hinaus explizit den Schutz vor sexueller Gewalt und deren Strafbarkeit und effektive Verfolgung. Das deutsche Strafrecht stellt alle nicht-einverständlichen sexuellen Handlungen unter Strafe und ist damit konventionskonform. Für das Land Bremen geht es um Prävention vor sexueller Gewalt, mögliche Lücken im Hilfesystem, um die Sicherstellung einer geschlechterbezogenen Perspektive, um mehr Wissen zu den Frauen, die sich nicht an die Fachberatungsstellen wenden sowie deren Unterstützung, und um eine systematische Überprüfung der vorgesehenen Verfahren und Hilfestruktur auf Wirksamkeit und Verbesserungsmöglichkeiten.

Digitale Gewalt wie Cybermobbing, heimliche Aufnahmen oder Stalking nimmt zu, sie trifft in sehr vielen Fällen Frauen. Sexistische, frauenfeindliche, beleidigende und bedrohende Kommentare sind für viele Frauen und Mädchen Online-Alltag. In oder nach nahen Beziehungen nutzen Täter die vielfältigen digitalen Möglichkeiten von Gewalt, Kontrolle und Bedrohung. Die Schutzmöglichkeiten sind durch die verheerenden digitalen Möglichkeiten, die Anonymität der Täter begrenzt. Die Anwendung bestehender Gesetze steht noch am Anfang, Strafverfolgung findet so gut wie nicht statt. „Digitale Gewalt“ ist inzwischen eigenständiges Thema innerhalb der politischen wie fachpolitischen Debatte. Der Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Deutschland, bff, der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, UBSMK, die „Digitale Initiative D21“ und die Initiativen „Babbel“ und „HateAid“ setzen das Thema Digitale Gewalt gegen Frauen und Mädchen.

Geschlechtsbezogene digitale Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist noch nicht gut erforscht, man weiß erst wenig über die tatsächlichen Zahlen und die Folgen für die betroffenen Frauen und Mädchen. Die Erhebung „Gewalt gegen Frauen“ (2014) der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) zeigt eine hohe Betroffenheit von digitaler Gewalt. Die Studie ‚Digitales Leben‘ der Initiative D21 zeigt die Qualität der Anfeindungen gegenüber Frauen bei einer insgesamt hohen Zahl der Anfeindungen im Netz: 32 Prozent der Frauen fühlen sich von erlebten Anfeindungen im Netz sehr verletzt, bei Männern sind es neun Prozent. Wenn sich Frauen im Netz öffentlich äußern, erleben sie in deutlich erhöhtem Maß sexualisierte Gewalt und Anfeindungen. In der Folge ziehen sich einige von ihnen zurück und halten sich zurück. Laut HateAid sind doppelt so viele Frauen wie Männer von digitaler Gewalt betroffen. Hierzu zählten unter anderem Beleidigung, Verleumdung, üble Nachrede, Bedrohung, Erpressung, Hassrede, Cybermobbing und Cyberstalking. Eine Umfrage, die Babbel Oktober 2020 unter 1000 Frauen durchgeführt hat, zeigt dass über 50 Prozent der 18- bis 29-jährigen Frauen, 30 Prozent der Frauen zwischen 30 und 39 Jahren und 25 Prozent der Frauen im Alter von 40 bis 49 Jahren digitale Gewalterfahrung gemacht haben. Aktuelle Studien belegen, dass Kinder und Jugendliche in großer Zahl unverlangt sexuelle Fotos oder Videos zugeschickt bekommen und diese Form der sexuellen Gewalt mittlerweile als Normalität empfinden. Der Welt-Mädchenbericht „Free to be online - Erfahrungen von Mädchen und jungen Frauen mit digitaler Gewalt“ von Plan International wertet die Befragung von 14.000 Mädchen und junge Frauen in 22 Ländern der Welt zu ihren Erfahrungen in den sozialen Medien aus. Demnach haben 70 Prozent der Mädchen in Deutschland digitale Gewalt oder Übergriffe erlebt.

Frühverheiratung und Zwangsheirat wird vor allem bezogen auf Mädchen und junge Frauen thematisiert. Sie kommen in sehr unterschiedlichen Formen vor, in unterschiedlichen Ethnien mit unterschiedlichen, teilweise auch religiösen Begründungen und unabhängig von sozialem Status. Patriarchalisch traditionell-konservative Familienstrukuren stützen Formen von Gewalt in der Familie. Zwangsverheiratet werden Mädchen und vor allem junge Frauen, auch wenn sie in Deutschland geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen sind. Viele von ihnen bewegen sich zwischen unterschiedlichen Kulturen und Wertvorstellungen mit großer Leichtigkeit und können dieses Wissen für sich und andere nutzbar machen, andere geraten in Konflikte, weil Traditionen und Wertvorstellungen der Ursprungsfamilie der eigenen Lebensplanung nicht mehr entsprechen. Selbstbestimmung kann für sie bedeuten, gezwungen zu sein, sich zwischen dem Rückhalt und der Familie auf der einen Seite oder für einen einsamen Weg auf der anderen Seite zu entscheiden. Auch deshalb gibt es kaum Anzeigen bei Zwangsverheiratung.

Die qualitative Studie „Zwangsverheiratung in Deutschland. Anzahl und Analyse von Beratungsfällen“ hat 830 Beratungsstellen befragt und 100 Falldokumentationen untersucht. 6 von 10 Beratungen bezogen sich auf angedrohte Verheiratung, 4 von 10 Beratungen auf vollzogene Verheiratung. Die bearbeiteten Fälle bezogen sich vor allem auf Frauen und Mädchen, nur 7 von 100 Ratsuchenden waren Männer1. Ein knappes Drittel der Betroffenen waren minderjährig, 40% 18-21 Jahre alt. Etwa ein Drittel ist in Deutschland geboren, 44,8 % hat die deutsche Staatsangehörigkeit oder eine doppelte Staatsbürgerschaft. Viele leben schon recht lange in Deutschland, nur ein Fünftel weniger als 5 Jahre. Ein großer Teil der von Zwangsverheiratung Bedrohten, aber auch 13,3 % der Zwangsverheirateten waren noch in der Schule. Zwangsverheiratung ist eingebettet in Gewalt in der Familie. Zwei von drei Rat-suchenden hatten auch vorher schon Gewalt, vor allem psychische Gewalt, aber auch körperliche in ihren Familien erlebt, 27% Bedrohungen mit Waffen und Morddrohungen, 11 % sexualisierte Gewalt. In über 80% der Fälle geht die Bedrohung vor allem vom Vater aus, in 62% der Fälle auch von der Mutter. Gut die Hälfte der Verheiratungen finden im Ausland statt oder werden dort geplant. Insgesamt geht die Studie von einem großen Dunkelfeld aus. Das internationale Daphne Projekt „Aktiv gegen Zwangsheirat“ (2009) bestätigt eine hohe Gewaltbetroffenheit sowie eine damit verbundene Verweigerung/Verhinderung von Bildung, Arbeit und Berufsausübung und ökonomischer Unabhängigkeit.

Das Thema „Zwangsheirat“ provoziert viele auch rassistische Reflexe. Rassismen treffen nicht nur die Familien, sondern vor allem auch die Rat- und Hilfesuchenden. Ein Umgang mit Zwangsheirat ohne Stigmatisierung und Abwertung der Herkunftsfamilie von Betroffenen ist unabdingbar.

Geschieht Prostitution unfreiwillig, spricht man von Zwangsprostitution. Diese geht oft einher mit Menschenhandel bzw. Frauenhandel, die Gesamtproblematik ist damit aber nicht vollständig erfasst. Der Prostitutionsmarkt bedeutet für die meisten der hier tätigen Frauen besondere Belastungen, frühere wie weitergehende geschlechtsspezifische Gewalt, gesundheitliche Probleme, Armut, schlechte Lebensverhältnisse und wenig Ressourcen zum eigenen Schutz. Bei Zwangsprostitution verschärft sich dies drastisch, dazu kommt ein nicht selten vollständiger Verlust von bestehenden familiären/sozialen Kontexten außerhalb. Sich mit Zwangsprostitution zu befassen heißt, dies anzuerkennen und für besondere Aufmerksamkeit zu sorgen. Von den in Fachberatungsstellen unterstützten Menschenhandelsopfern, die Anzeige erstatten bzw. bei denen es zu Gerichtsverfahren kommt geht es in etwa der Hälfte der Fälle um Zwangsprostitution. Nach Bundeslagebild Menschenhandel 2019 waren die Opfer von Zwangsprostitution fast ausschließlich weiblich, jedes dritte Opfer war unter 21 Jahre, jedes siebte minderjährig. Die Anzeige- und Aussagebereitschaft gilt als sehr gering, weil die Opfer in unterschiedlicher Weise unter Druck gesetzt sind, auch durch massive Drohungen und körperliche/sexualisierte Gewalt. Fachverbände und Bundeskriminalamt gehen von hohen Dunkelziffern aus. Zwangsprostitution gilt als sog. Kontrollkriminalität, proaktive polizeiliche Aktivitäten sind zur Strafverfolgung unerlässlich.

Das Thema Zwangsprostitution wird in der Istanbul-Konvention, im Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (IK) nicht unter diesem Begriff behandelt. Die IK verweist in der Präambel auf die Europaratskonvention zur Bekämpfung des Menschenhandels, diese wurde 2012 von Deutschland ratifiziert. Die IK gilt für Frauenhandel als geschlechtsbezogene Gewalt und den sich daraus ergebenen Anforderungen an ineinandergreifende Hilfestrukturen, konkrete Unterstützung, Prävention und Strafverfolgung.

Weltweit sind nach Angaben des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen UNICEF über 200 Millionen Frauen und Mädchen von FGM betroffen.

Auch in Deutschland sind Mädchen und Frauen dem Risiko ausgesetzt, heimlich in Deutschland oder im Ausland an ihren Genitalien verstümmelt zu werden. Aktuelle Erhebungen ermitteln, dass in Deutschland 67.000 Frauen von weiblicher Genitalverstümmelung betroffen sind. Im Vergleich zu den Daten, die das Bundesfamilienministerium 2017 erhoben hat, ist das ein Anstieg um 40 Prozent.

Die deutliche Steigerung der Zahl der betroffenen und gefährdeten Frauen und Mädchen ist darauf zurückzuführen, dass mehr Menschen aus Herkunftsländern, in denen weibliche Genitalverstümmelung praktiziert wird, nach Deutschland gekommen sind. Die Herkunftsländer der meisten dieser Frauen sind Eritrea, Indonesien, Ägypten und der Irak.

Eine Genitalverstümmlung stellt eine Verletzung des Menschenrechts auf körperliche Unversehrtheit mit schlimmsten körperlichen und seelischen Folgen dar.

Im deutschen Strafrecht erfüllt die weibliche Genitalverstümmelung einen eigenen Tatbestand, der FGM unter Strafe stellt. Das gilt auch bei der Durchführung im Ausland, wenn der Täter zur Zeit der Tat Deutscher ist oder die Person, gegen die sich die Tat richtet, ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat.

Der Erläuternde Bericht der Istanbul Konvention benennt die im Sinne der Istanbul-Konvention als besonders schutzbedürftig anzusehende Personengruppen, die auf Grund der besonderen Umstände weniger Möglichkeiten haben, sich zu wehren und eher ins Visier von Gewalttätern geraten. Dazu gehören schwangere Frauen und Mütter von Kleinkindern, Menschen mit Behinderungen, in ländlichen oder abgeschiedenen Gegenden lebende Personen, Konsument*innen toxischer Substanzen, Prostituierte, Angehörige einer ethnischen oder nationalen Minderheit, Migrant*innen sowie Flüchtlinge ohne Papiere beziehungsweise mit mangelnden Sprachkenntnissen, Homosexuelle, Bisexuelle oder Transsexuelle, sowie HIV-po-sitive Personen, Obdachlose, Kinder und alte Menschen. Frauen und Mädchen mit Behinderung, Frauen und ihre Kinder in der Psychiatrie, intergeschlechtliche Kinder und LSBTIQ*Personen, drogenabhängige oder wohnungslose Frauen, Frauen ohne Papiere oder Frauen in der Prostitution - sie alle werden vom Hilfesystem wenig in den Blick genommen und bleiben entsprechend unterversorgt. Teilweise werden das erhebliche Gewalterleben und deren psychisch-emotionale Folgen nicht als solche erkannt oder einer vorliegenden Behinderung oder psychischen Erkrankung zugerechnet. Die Mehrfachdiskriminierung und die besonders schwerwiegenden Folgen der erlebten Gewalt werden nicht wahr- und ernstgenommen. Institutionen und Systeme mit wenig Durchlässigkeit nach „außen“ wie Einrichtungen für Menschen mit Behinderung oder für psychisch erkrankte Menschen begünstigen zudem auch die Verhinderung derer Aufdeckung.

Die Studien des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, BMFSFJ decken eine dramatisch hohe Gewaltbetroffenheit bei Frauen mit Behinderung wie gehörlosen Frauen auf. Nach der repräsentativen Studie des BMFSFJ aus 2004 erleiden Frauen in der Prostitution häufiger Gewalt im Privat- und Arbeitsleben, sie erfahren auch bedrohlichere Gewaltformen. 68 % der Befragten berichten von Gewalt mit Lebensbedrohung, über die Hälfte von Vergewaltigung. Nach Umfrage der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA 2014) erleben viele Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender-Personen Diskriminierung oder Gewalt, wenn sie ihre sexuelle Orientierung bzw. Geschlechtsidentität offen leben. Die hohe Gewaltbetroffenheit drogenabhängiger Frauen sowie von psychisch kranken Frauen ist ebenfalls gut belegt. Gewalt ist ein Auslöser für Wohnungslosigkeit, wohnungslose Frauen sind von Gewalt besonders bedroht, weil sie oft prekäre Wohnverhältnisse eingehen. Der Bericht "Peking +20 - Umsetzung der Aktionsplattform von Peking -Bundesrepublik Deutschland“

Geschlechtsbezogene Gewalt ist nicht abhängig von der Herkunft. Allerdings sind Migrantinnen verstärkt von Gewalt betroffen, wobei sie nicht entsprechend ihrer Gewaltbetroffenheit unterstützt werden. Aufgrund ihrer prekären Lebenssituation ist die Situation geflüchteter Frauen besonders schwierig, sind sie von Gewalt besonders bedroht. Es ist belegt, dass es viele Hindernisse gibt, die den Zugang von Migrantinnen zum Rechts- und Hilfesystem behindern. Die konkreten Lebensumstände der Frauen, die mit einer Migrationsgeschichte und der damit verbundenen Diskriminierung, Abwertung und fehlender Wahrnehmung zu tun haben, werden zu wenig beachtet: Sprachkenntnisse, Bildungsstand, wirtschaftliche Unabhängigkeit, Aufenthaltsstatus, Kenntnisse über Arbeitsweisen, Verfahren und Logiken von Behörden, Gerichten und Hilfesysteme sowie die Auswirkungen von Rassismus- oder Diskriminierungserfahrung oder negative Vorerfahrungen mit Behörden – auch im Herkunftsland. Dazu kann - möglicherweise auch unabhängig davon, wie lange die Herkunftsfamilie in Deutschland lebt - auch die Verbundenheit mit geschlechtsbezogenen kulturellen Vorstellungen und Praktiken gehören, die ihre jeweils eigene Formen geschlechtsspezifischer Gewalt hervorbringen. Wenn die Familie eine besondere Bedeutung hat und eine wichtige Ressource im Migrationsprozess ist, kann sich dies bei Gewalt umkehren. Migrantinnen haben nicht selten ein größeres „Arbeitspaket“ an Behördengängen und Regelungen zu bewältigen, dies wird verschärft, wenn Mittel für Rechtsbeistand fehlen. Diese spezifischen Belange müssen erkannt und Grundlagen allen Schutzmaßnahmen sein.

Mit der repräsentativen Studie (2004) des Bundes liegen Daten zur besonderen Gewaltbetroffenheit von zugewanderten Frauen z.B. aus der Türkei oder den Staaten der ehemaligen Sowjetunion vor. Der Bericht über die Lage weiblicher Flüchtlinge und Asylsuchender in der EU zeigt die vielfachen geschlechtsspezifischen Fluchtursachen und besonderen Risiken für alleinfliehende Frauen und Kinder auf. Die Studie SNaP beschreibt aufgrund von Informationsdefiziten, Abhängigkeiten vom Täter sowie schwierigen Lebenslagen massive Hürden, sich ans Rechtssystem zu wenden. Die Studie „Study on female refugees, eine repräsentative Untersuchung von geflüchteten Frauen in unterschiedlichen Bundesländern in Deutschland“ zeigt u.a. besondere Versorgungsbedarfe für Schwangere und Frauen mit Neugeborenen.

Die Istanbul-Konvention – das „Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt“ (IK) befasst sich in einem eigenen Kapitel mit Migration und Asyl. In der aktuellen Diskussion geht es vor allem darum, dem Erfordernis „alle Frauen schützen“ zu entsprechen. Mit ihrem Vorbehalt gegen Artikel 59 hat die Bundesregierung nach Meinung z.B. des Deutschen Instituts für Menschenrechte Frauen ohne eigenen sicheren Aufenthaltstitel vom umfassenden Schutz ausgeschlossen In Bremen setzen sich die Regierungsparteien für eine Aufhebung des Vorbehalts ein. Für die Bereiche Prävention, Hilfe und Unterstützung sowie Strafverfolgung steht eine Überprüfung der erforderlichen Beachtung der Bedarfe der Frauen und ihrer Kinder und des Ineinandergreifens aller Maßnahmen an.